Шевченко А.А. – Нижегородский государственный

архитектурно-строительный университет

Колесов А.И. – Нижегородский государственный

архитектурно-строительный университет

Ямбаев И.А. – Нижегородский государственный

архитектурно-строительный университет

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (далее ННГАСУ) за период с 2000 года по настоящее время, исходя из задач, определенных Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», проводит большую работу по проведению экспертизы зданий и сооружений в химической, нефтехимической, металлургической промышленности и других производствах, работающих со взрывоопасными, токсичными и агрессивными средами.

В ННГАСУ создан центр «Промбезопасность», оборудованный современным диагностическим оборудованием, имеющий все необходимые для такой работы лицензии и аттестованных специалистов и экспертов.

В этой работе активно участвуют кафедры строительного профиля и, в частности, большую работу проводят специалисты и эксперты кафедры Металлических конструкций.

В данной статье мы приводим наиболее значимые работы из большого числа выполненных экспертиз зданий и сооружений специалистами кафедры металлических конструкций.

Усиление железобетонной стропильной фермы покрытия промышленного цеха, получившей значительные повреждения от ударных воздействий стрелы копра, работавшего в цехе [1]

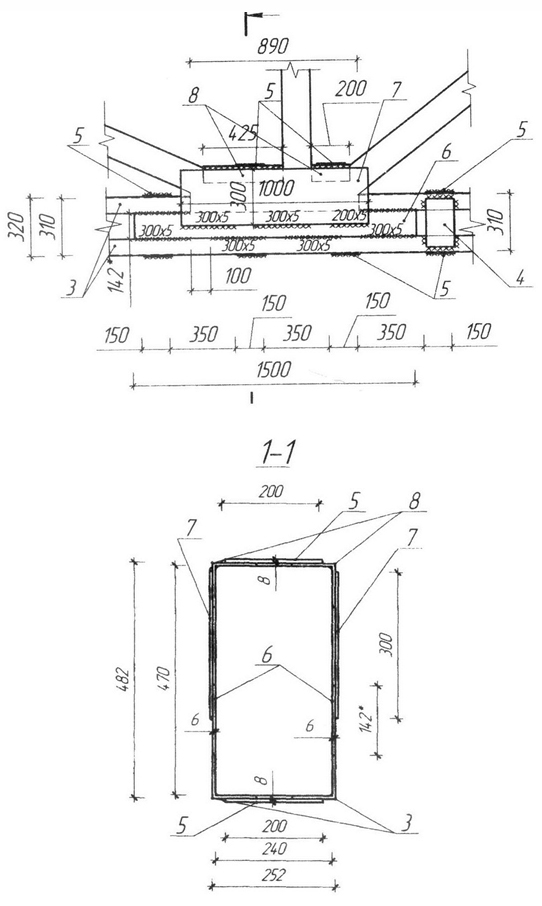

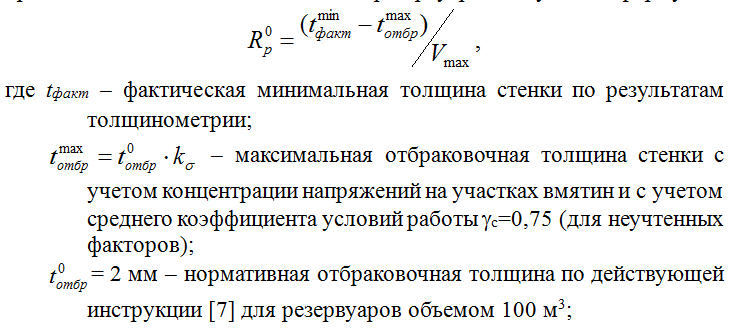

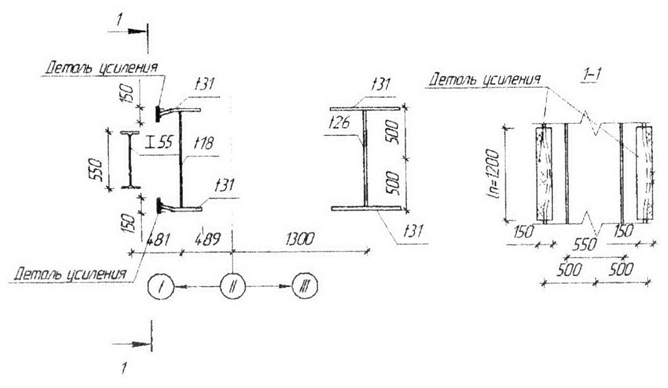

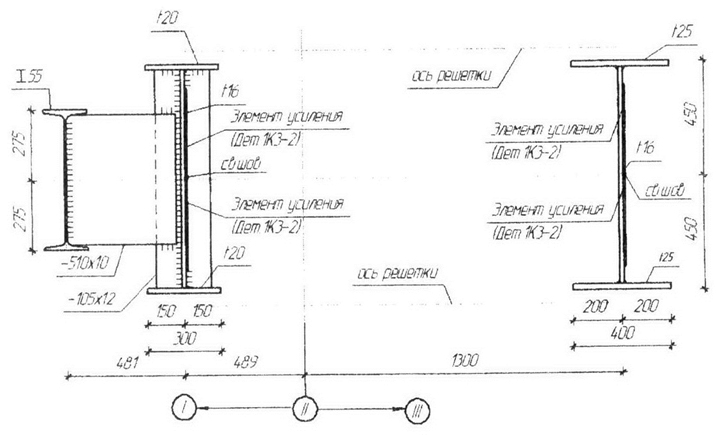

Данная железобетонная стропильная ферма является собственностью ООО «БИАКСПЛЕН» (г.Балахна, Нижегородская область). Пролет – 18 м, шаг ферм – 6 м, шаг колонн – 12 м, пролет подстропильной фермы – 12 м. Ферма выполнена по серии 1.463.1-16 «Фермы стропильные железобетонные раскосные … с преднапряженным нижним поясом» (рис. 1, 2).

Повреждения приведены в табл.1.

Характер появления трещин – техногенный (от удара). Технические решения по усилению фермы по обеспечению ее промышленной безопасности приведены на рис.4-6.

Принципиальным в техническом решении было передать всю расчетную временную нагрузку, создающую усилия в нижнем поясе, на элементы усиления, взяв нижний железобетонный пояс в обойму [2].

Общая масса элементов усиления составила 1 т. Усиление было выполнено без демонтажа поврежденной фермы.

Об учете в расчете остаточного ресурса эксплуатируемых вертикальных цилиндрических резервуаров (сварных) низкого давления (ВЦРС) нефтехимии напряженно-деформированного состояния (НДС) от вмятин и изменения скорости коррозии во времени (на примере экспертизы Промышленной безопасности восьми ВЦРС Сергачской нефтебазы «ЛУКОЙЛ-Волганефте-продукт») [6]

От даты изготовления большинству этих резервуаров исполнилось 31÷35 лет, а от даты начала эксплуатации – соответственно 26÷31 год.

Диагностика выполнялась четырьмя приборами:

- ультразвуковая толщинометрия – прибором «Булат – 1S»;

- экспресс-контроль напряжений в сварных швах и околошовных зонах (по горизонтальному уторному шву, между 1-м и 2-м поясами и по вертикальным швам между ними) – методом остаточной магнитной памяти металла прибором ИКН-1М-4;

- дефектоскопия обнаруженных экспресс-методом зон концентрации напряжений (ЗКН) – ультразвуковым методом измерительной установкой (УИУ) серии «Сканер»;

- контроль отклонений по вертикали образующих – теодолитом 3Т2КП;

- местные отклонения (вмятины) в стенках – визуально-измерительным методом стальной линейкой и геодезической рейкой.

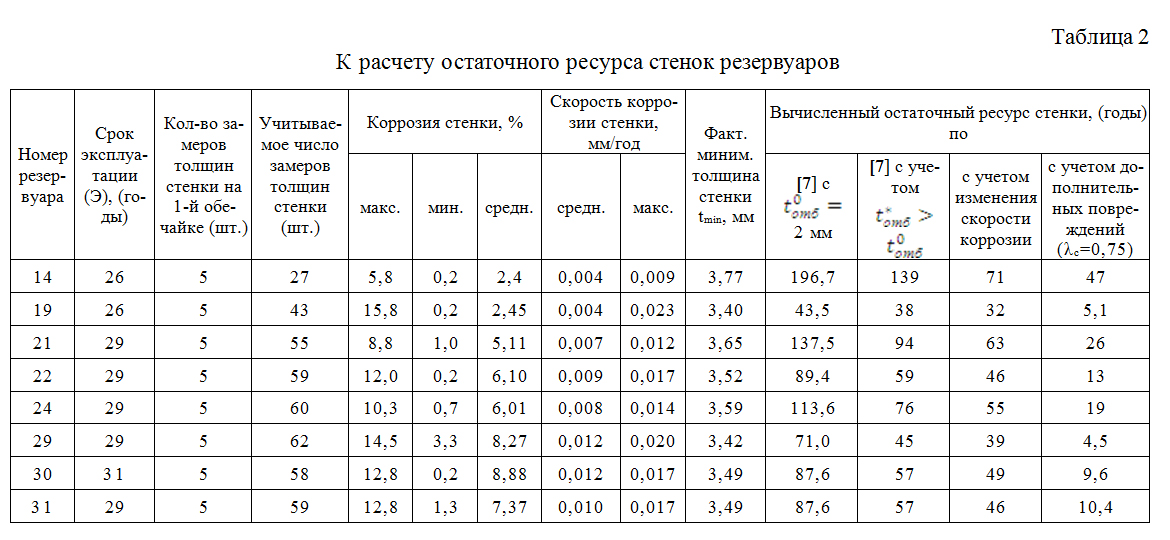

Анализ результатов (табл.2 и 3) показал следующее:

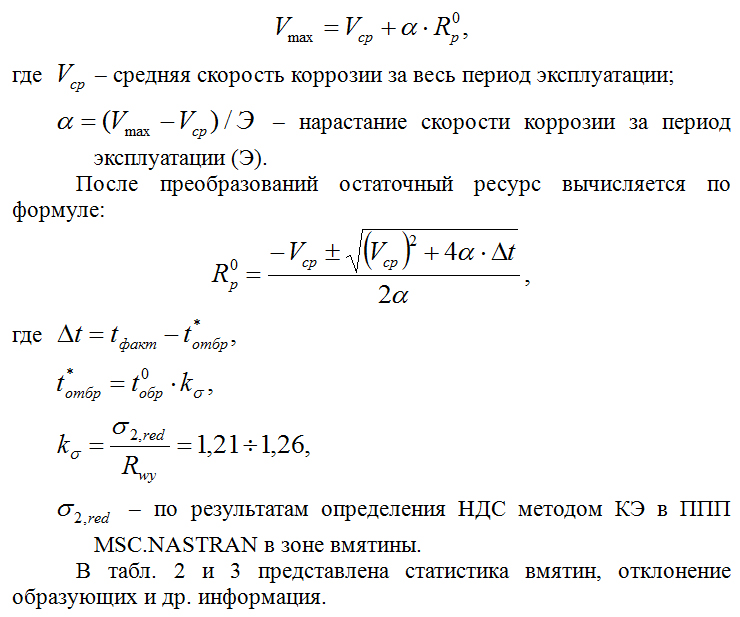

В табл.2 максимальный прогнозируемый остаточный ресурс R0p промышленной безопасности стенок резервуаров получен по формуле

По итогам диагностики и расчета остаточного ресурса сделаны следующие выводы:

- Существующая методика [7] определения отбраковочной толщины стенки (tотб) весьма завышает остаточный ресурс (R0p) резервуаров, находящихся длительное время в эксплуатации.

- Предлагаемая авторами методика вычисления отбраковочной толщины стенки (t*отб) с учетом влияния вмятин, хлопунов, отклонений образующих и других ожидаемых факторов (γс= 0,75) позволяет получить величины остаточного ресурса (R0p), реально соответствующие накопившимся повреждениям (см. табл.2 и 3).

- Уточненный анализ обследованных резервуаров, находящихсявэксплуатации около 30 лет, показал в части остаточного ресурса следующее:

- 37,5% из них имеют весьма хороший запас промышленной безопасности (резервуары №14, 21, 24);

- 25% – через 5 лет нуждаются в капитальном ремонте или в полном выводе из работы (резервуары №19, 29);

- 37,5% – имеют остаточный резерв для эксплуатации в пределах 10÷13 лет (резервуары №30, 31, 22).

Техническое состояние сварных подкрановых балок разливочного пролета мартеновского цеха ОАО «ВМЗ» и пути обеспечения их промышленной безопасности [9, 11]

В разливочном пролете установлены и работают в первом ярусе четыре мостовых крана грузоподъемностью 180/50 т (рис.7).

Подкрановая балка по ряду III – клепаная, по ряду II – сварная (в основном) пролетами (11,0÷33,0) м. Основные повреждения, установленные в процессе детального обследования и приборной диагностики подкрановых балок разливочного пролета, приведены на рис.9, 10.

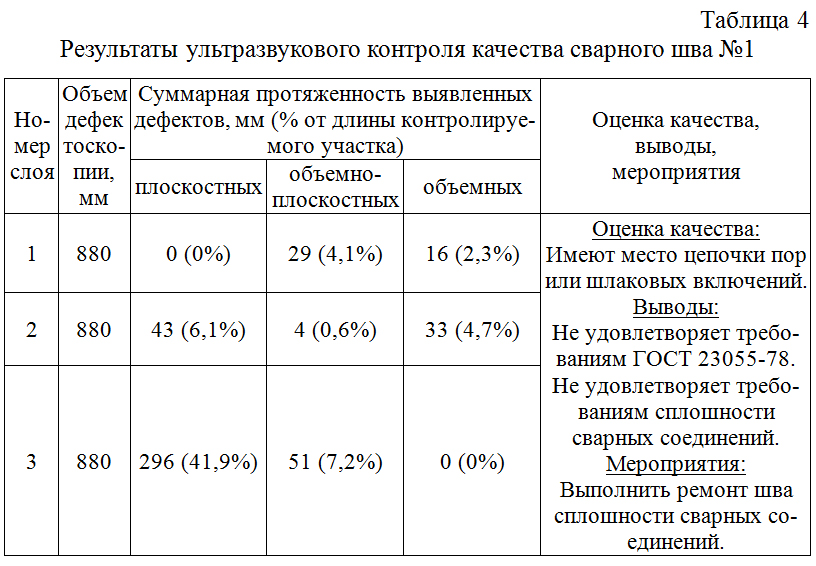

- в сварных швах, соединяющих стенки и пояса, обнаружены дефекты в виде пор, неметаллических включений и повреждения в форме трещин внутри швов (рис.9, табл.4);

- усталостные трещины в стенках подкрановых балок (верхняя зона) длиной 225 мм (см. рис.10);

- усталостные трещины в сварных горизонтальных швах ребер балок в верхней зоне.

В клепаных балках повреждений не обнаружено.

Проверочный расчет балок на расчетные нагрузки однократного загружения показал, что наибольшие напряжения в поясах существенно ниже расчетного сопротивления стали. При этом местная устойчивость стенки также удовлетворяет нормам.

Расчет же на выносливость показал следующее:

- без учета неразрезности балок от подкранового рельса при γv=f(ρ)=2,0; (ρ=0) верхний пояс и нижний пояс в большинстве случаев удовлетворяют требованиям на выносливость при учете крановой нагрузки как длительной (Mx=0,6Mрасч) и не удовлетворяют при учете полной нагрузки (Mx=Mрасч) от одного крана;

- при учете неразрезности балки за счет подкранового рельса и соединительных болтов γv=f(ρ)=1,0; (ρ=-1) пояса балок не удовлетворяют требованиям выносливости как при полной нагрузке, так и при длительной составляющей.

Верхняя зона стенки при полной крановой нагрузке одного крана требованию по выносливости не удовлетворяет значительно, а при учете длительной составленной крановой нагрузки близка к потере выносливости.

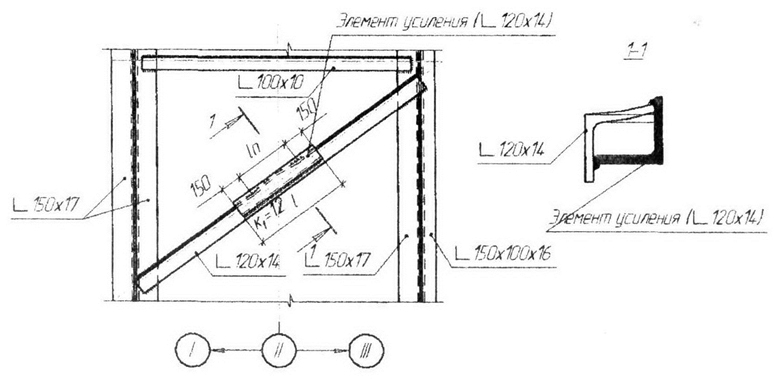

По результатам исследований разработаны технические решения по усилению и ремонту сварных подкрановых балок (рис. 11).

Повреждения в несущих конструкциях стальных и кирпичных дымовых труб, отработавших нормативные сроки эксплуатации [12]

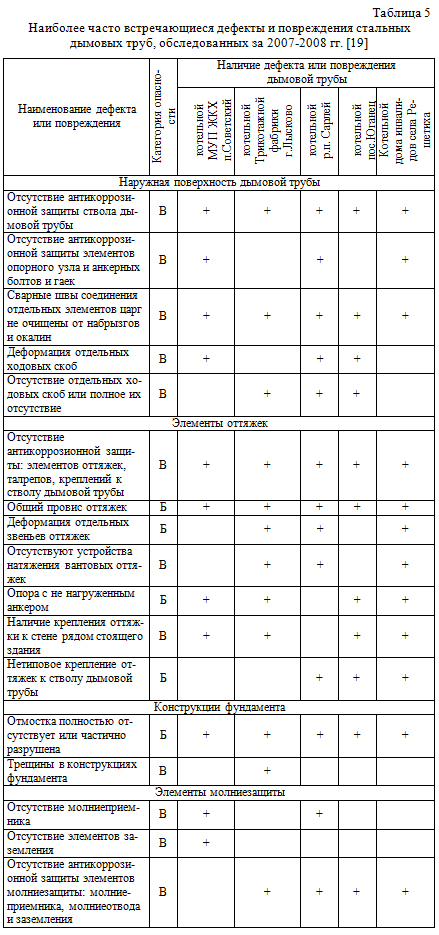

Обследование специалистами кафедры Металлических конструкций ННГАСУ за 2007-2008 гг. различных предприятий показали на наличие разного рода повреждений в несущих и других элементах труб.

Наиболее распространенные повреждения эксплуатируемых стальных труб:

- коррозия внутренней поверхности стволов;

- некачественная сварка соединений;

- отсутствие натяжения оттяжек.

В табл.5 представлена некоторая статистика таких повреждений стальных дымовых труб.

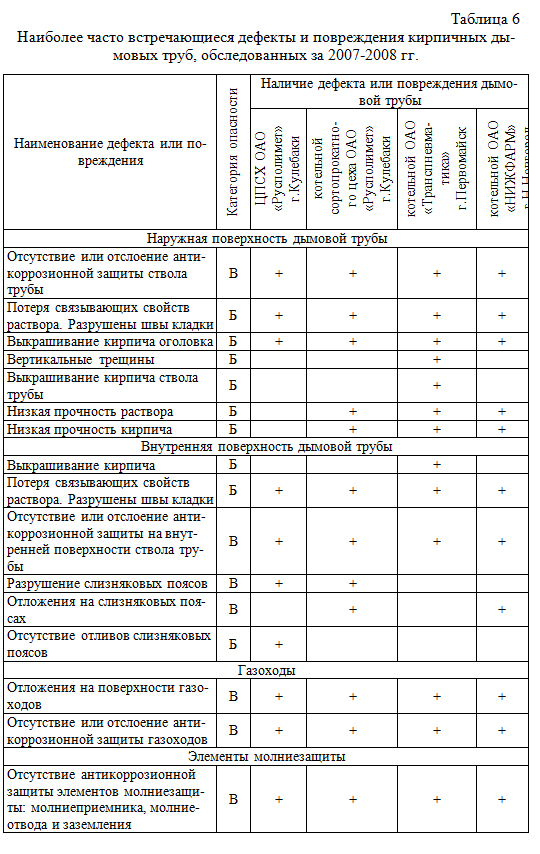

При обследовании кирпичных дымовых труб установлено, что там, где марка кирпича М100 и ниже, а раствора менее М75, происходят значительное местное разрушение ствола (выкрашивание) с наружной поверхности, потеря связывающих свойств раствора и разрушения наружных слоев швов кладки.

В табл.6 представлена некоторая статистика повреждений кирпичных дымовых труб.

Существенное отрицательное влияние на ресурс дымовых труб оказывает и пониженная мощность эксплуатации котельных, в результате чего дымовые трубы не имеют проектной температуры, на поверхности стволов конденсируется влага. Особенно это вредно для кирпичных труб, но и стальные трубы во влажной среде без антикоррозионной защиты имеют повышенную скорость коррозии.

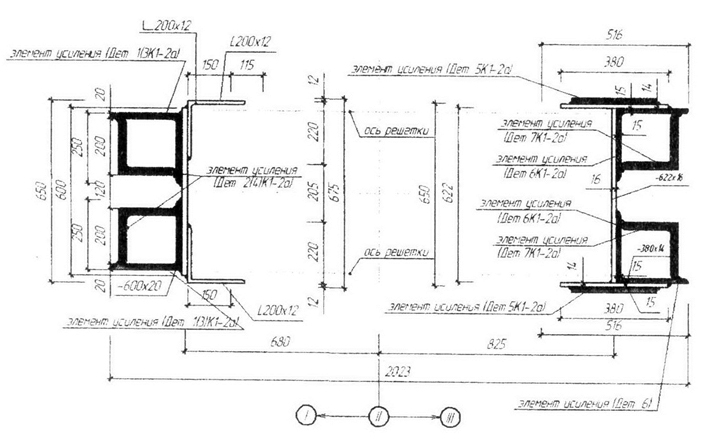

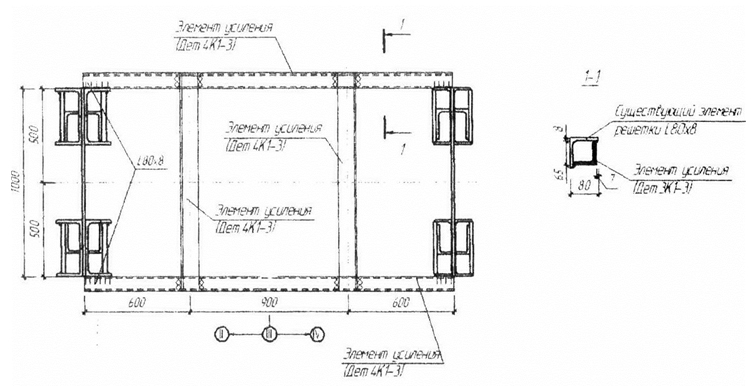

Технические решения по усилению стальных колонн разливочного пролета мартеновского цеха ОАО «ВМЗ» [20]

Обследование каркаса цеха было проведено в 2008 году. По его результатам было выявлено большое число повреждений в колоннах и связях по ним, среди которых:

- местные и общие погиби полок ветвей колон, элементов решетки вертикальных связей (рис.12);

- вырезы, ослабляющие поперечные сечения элементов колонн (рис.13, 14);

- отклонения колонн от вертикального положения вдоль ряда;

- сквозная коррозия отдельных участков нижних частей колонн (рис.15), находящихся на границе поверхности пола.

Для проверочных расчетов колонн с повреждениями в ППП «SCAD» была составлена пространственная КЭ модель всего цеха, включающая колонны, подкрановые балки, подстропильные и стропильные фермы, прогоны и связи по ним. Выбор пространственной КЭ модели были обусловлен весьма несоосным расположением колонн в разных пролетах, что не позволяло выполнить уверенный статический расчет по плоской схеме.

На основании статического расчета проверочные расчеты показали, что большинство колон разливочного пролета II-III не удовлетворяют нормативным нагрузкам.

Были разработаны технические решения по усилению колонн. Часть схем усиления приведена на рис.16-21.

После конструирования усиленные сечения вновь вводились в КЭ модель и производился перерасчет усилий и перемещений с учетом новых жесткостей. Одновременно проверялась через усилия M, N и Q удачность принятого варианта усиления.

Если несущая способность усиленного сечения не обеспечивалась, то проводилось дальнейшее увеличение сечения с последующим статическим и конструктивным пересчетом.

При этом при проектировании усилений предусматривалась возможность достаточно простого выполнения монтажа новых элементов усиления, выполнения сварки и обеспечения совместной работы новых и существующих элементов колон.

Наибольшему усилению подверглись нижние участки колонн ниже пола, получившие наибольшую коррозию от эксплуатации во влажной среде.

К вопросу о формах контроля технического состояния уторных швов резервуаров в процессе эксплуатации [22]

Контроль герметичности уторных швов традиционными методами имеет ряд недостатков, а именно эти методы:

- трудоемкие;

- проводятся на стадии эксплуатации выборочно;

- не гарантируют достаточной надежности.

Поэтому в настоящее время все большее внимание уделяется прочностным показателям действительной работы резервуаров на стадии эксплуатации.

Обычно действительное НДС резервуаров, сданных в эксплуатацию, существенно отличается от проектного и тем более резервуаров, находящихся в длительной эксплуатации.

На развитие процессов стесненных деформаций и соответствующих концентраторов напряжений влияют: сварочные деформации при ремонте, подрезы, непровары, местная коррозия нижней части стенки и окраек днища, углового уторного шва.

Поэтому при сложной совокупности этих факторов количественная оценка НДС по РД и СНиП недостоверна. Необходимо иметь методику, которая на основе показателей современной приборной диагностики, учитывающей вероятностно весь спектр повреждений и концентраторов, позволяла бы переводить их в количественные показатели механических напряжений для сравнения с предельными по действующим нормам и принятии необходимых решений.

На подходе к решению такой задачи является многоканальный прибор ИКН–1М–4 – измеритель концентрации напряжений, работа которого основана на магнитной памяти металла.

Согласно методике применения ИКН–1М–4 наличие дефекта или повреждения в сварном шве определяется по локальному «всплеску» величины магнитного поля (Hp, [A/м2]), а уровень концентрации остаточных напряжений косвенно оценивается по градиенту изменения магнитного поля между соседними точками контроля (Kин, [A/м2]). Шаг измерения (S) устанавливается пользователем, причем S≤tmin(tmin – минимальная толщина листов, соединяемых сварным швом). Шаг контроля – 1 мм длины сканирования. Зачистка поверхности стали от окалины не требуется. Максимальная скорость сканирования при шаге 1 мм – 25 см/с. Недостаток – измерение концентрации напряжений в амперах (А/м2).

Центр «Промбезопасность» ННГАСУ с 2004 года пользуется этим прибором как экспресс-методом для выявления концентраторов в сварных швах совместно с установкой измерительного контроля (УИУ) серии «Сканер» в автоматическом режиме. Это позволяет сравнительно малой трудоемкостью (по сравнению с традиционными методами диагностики) выявить участки с повреждениями. При этом в начале проводится сканирование 100% длины шва прибором ИКН–1М–4 и фиксируются участки с концентраторами напряжений, а затем выявленные участки дополнительно проверяются прибором УИУ «Сканер».

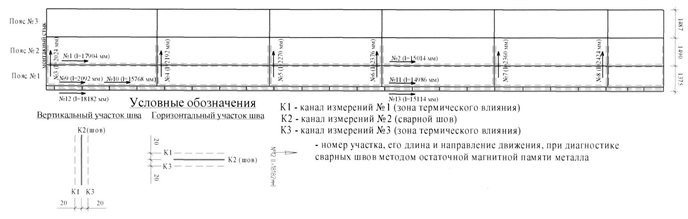

В табл.7 приведены сравнительные объемы сканирования каждым из приборов сварных швов двух нижних поясов резервуаров, включая 100% уторных швов (рис.22, 23).

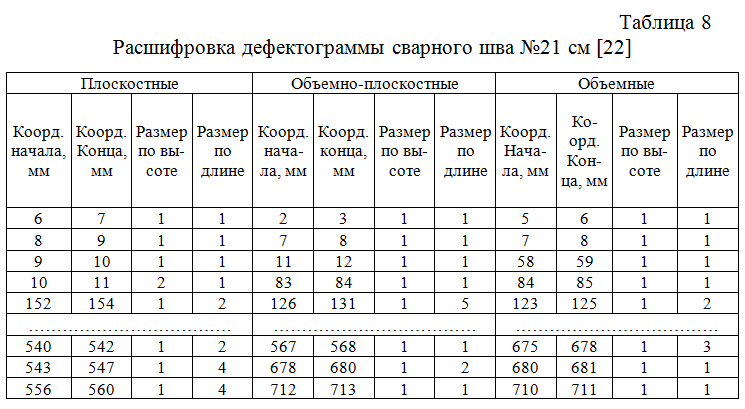

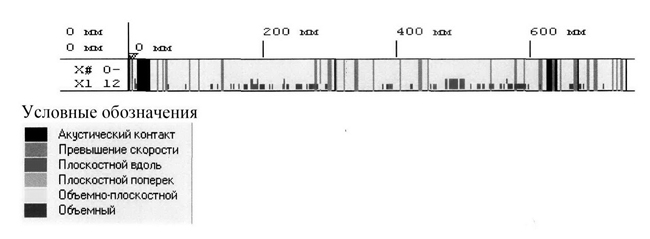

В табл.8 и 9 приведены результаты расшифровки дефектограммы по рис.24 и краткая сводка дефектов.

Рис.22. Маркировка участков проведения диагностики сварных швов и околошовной зоны методом остаточной магнитной памяти металла

Рис.23. Участки проведения дополнительной УЗК дефектоскопии сварных швов по результатам экспресс-оценки зон концентраций напряжений методом остаточной магнитной памяти металла

Как видно, установка «Сканер» в автоматическом режиме УЗК обнаруживает плоские дефекты вдоль и поперек сканирования трещины, объемно-плоскостные и объемные (внутренние поры, шлаковые включения, непровары); определяет количественные параметры (высоту и длину) дефектов.

В заключение следует отметить, что несмотря на существенный процесс в диагностике сварных швов современными приборами, для повышения надежности расчета остаточного ресурса резервуаров нужна рабочая методика количественной оценки НДС в зонах обнаруженных повреждений в привычных конструктору размерностях (МПа, кН/см2 и т.д.), чтобы оценить степень опасности наступления предельных состояний σi(τc)≤R(τ)γc.

О недостатках ведомственного подхода к требованиям экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений [23]

Если обратиться к терминологии, то «исследование научное» – процесс выработки новых знаний … характеризуется объективностью, доказательностью …

Наиболее распространенным является деление исследований на фундаментальные и прикладные.

По определению энциклопедии «экспертиза» (в нашем случае зданий и сооружений) – «исследование экспертом (специалистом) вопросов, решение которых требует специальных знаний в области науки, техники …». То есть, экспертиза относится к разделу прикладной научно-исследовательской работы.

Очевидно, к прикладным научным исследованиям относится и обследование зданий и сооружений как «комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления», или как «комплекс изыскательских работ по сбору данных о техническом состоянии конструкций, необходимых для разработки проекта восстановления их несущей способности, усиления и (или) реконструкции».

Однако, согласно РД и ПБ, между экспертизой и обследованием есть принципиальное различие. Так, согласно правилам проведения экспертизы, … от Заказчика запрашиваются «материалы и документация, необходимые для проведения экспертизы», и, как резюме, отмечено что «… При непредставлении в согласованный Заказчиком и экспертной организацией срок запрашиваемых материалов и документации экспертиза не проводится, а материалы и документы возвращаются Заказчику».

Для обеспечения качественного проведения обследования в соответствии с РД также запрашивается техническая документация с перечнем, не меньшим, чем для экспертизы. Однако, отсутствие последней частично или даже полностью не препятствует проведению обследования.

Предприятие, как правило, по заявляемому на экспертизу зданию или сооружению имеет весьма частичную исполнительную документацию, или последняя полностью отсутствует.

Поэтому обследование в большинстве прикладных НИР является составной частью экспертизы, предшествующей ей, и только с учетом результатов обследования и наличной технической документации экспертиза промышленной безопасности здания или сооружения может быть проведена в полном объеме требований ПБ.

При этом формулировки заключения экспертизы не должны носить категоричных выводов типа: «соответствует требованиям промышленной безопасности» или «не соответствует … (ПБ 03-246-98)», а могут только соответствовать выводу Технического отчета по обследованию и результатам сравнения материалов обследования и исполнительной технической документацией на объект.

В руководящих документах на обследование зданий и сооружений техническое состояние последних классифицируется по категориям:

- исправное;

- работоспособное;

- ограниченно работоспособное;

- неработоспособное (недопустимое);

- предельное (аварийное),

которые должны быть указаны в техническом заключении отчета по обследованию.

Поэтому и в Заключении экспертизы промышленной безопасности, оформляемом в соответствии с ПБ 03-246-98, «Обоснованные выводы» следует классифицировать по тем же категориям:

- «исправное, работоспособное, ограниченно работоспособное – соответствует требованиям ПБ 03-246-98 и допускается к дальнейшей эксплуатации, но с возможными ограничениями на период ремонта и условиями, излагаемыми в «Компенсирующих мероприятиях …». При этом условия, подлежащие выполнению, не должны препятствовать регистрации Заключения экспертизы в Ростехнадзоре;

- «неработоспособное (недопустимое), предельное (аварийное)» – не соответствует требованиям ПБ 03-246-98 со всеми вытекающими последствиями.

Следует заметить, что терминология о техническом состоянии зданий и сооружений в разных РД Ростехнадзора имеет существенные различия в классификации категорий.

И еще один вопрос – об обязанности специализированной организации, выполнившей экспертизу промышленной безопасности здания или сооружения, сопровождать выданное Заключение экспертизы до ее завершения, т.е. до выполнения всех компенсирующих мероприятий.

С этим трудно согласиться, так как финансовые отношения Заказчика и экспертной организации заканчиваются после передачи заключения экспертизы вместе с отчетом об обследовании на предприятие и в Управление Ростехнадзора для регистрации, а контрольные функции за выполнением требований промышленной безопасности находятся у инспекторов Ростехнадзора.

Библиографический список

- Колесов А.И., Ямбаев И.А., Шеманаев С.А. Опыт усиления железобетонной стропильной фермы покрытия промышленного цеха: Промышленная безопасность – 2007. Сборник статей. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2007. С. 74-79.

- Отчет о НИР «Исследование технического состояния стропильной железобетонной фермы пролетом 18 м и разработка технических решений по ее дальнейшей эксплуатации в связи с появлением трещины в нижнем поясе». – Н.Новгород: ННГАСУ, 2006.

- СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования / Госстрой СССР. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 96 с.

- СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР. 1989. – 80 с.

- РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями. – М., 1997. – 23 с.).

- Техническое состояние и резервы промышленной безопасности резервуаров для нефтепродуктов: Промышленная безопасность – 2008: Сборник статей / В.П. Мартынов, А.И. Колесов, И.А. Ямбаев, М.А. Агеева. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2008. – С. 13-24.

- Инструкция по техническому надзору методом ревизии и отбраковки трубчатых печей, резервуаров, сосудов и аппаратов нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. (ИТН-93). Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. ВНИКТИнефтехимоборудование. 1993. – С. 188.

- Стрелецкий Н.С. Работа стали в строительных конструкциях. – М.: Гостехиздат, 1956. – С.323.

- Колесов А.И., Ямбаев И.А., Киселев Д.А. Действительная работа подкрановых балок тяжелого режима работы на примере материалов экспертизы промышленной безопасности: Промышленная безопасность – 2009. Сборник статей. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2009. – С. 28-39.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. – М.: Стройиздат, 1996.

- Отчет о НИР «Экспертиза технических решений ООО «Стальпроект» по увеличению несущей способности существующих подкрановых балок I яруса и колонн разливочного пролета мартеновского цеха по 2-3 сближенных мостовых крана грузоподъемностью по 200тн. Исследование возможности установки мостовых кранов грузоподъемностью до 210 т» (Мартеновский цех ОАО «Выксунский металлургический завод». – Н.Новгород, 2008.

- Колесов А.И., Ямбаев И.А., Кочетова Е.А. Действительная работа стальных и кирпичных дымовых труб, отработавших нормативный срок: Промышленная безопасность – 2009. Сборник статей. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2009. С. 40-47.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», №116 – ФЗ от 21.07.97.

- Дымовые трубы. Теория и практика конструирования и сооружения / A.M. Ельшин, М.Н. Ижорин, B.C. Жолудов, Е.Г. Овчаренко. – М.: Стройиздат. 2001. – 296 с.

- ПБ 03-445-02. Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб. Серия 03. Выпуск 16. – М.: «НТЦ по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2002. – 41 с.

- Руководство по обследованию и содержанию в исправном состоянии кирпичных и железобетонных дымовых труб. Материалы международного комитета по промышленным дымовым трубам CiCiND. – 195 с.

- ГОСТ 8426-75. Кирпич глиняный для дымовых труб.

- СНиП III-24-75. Промышленные печи и кирпичные трубы.

- Отчеты о НИР и Заключения экспертизы промышленной безопасности дымовых труб, выполненных в центре «Промбезопасность» ННГАСУ за 2007-2008 гг.

- Колесов А.И., Ямбаев И.А., Шеманаев С.А. О некоторых технических решениях по усилению стальных колонн мартеновского цеха: Промышленная безопасность – 2009. Сборник статей. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2009. – С. 57-65.

- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). Нормы проектирования/ Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2001.

- К вопросу о форме контроля технического состояния уторных швов резервуаров в процессе эксплуатации / А.И. Колесов, В.П. Мартынов, А.А. Лапшин, А.М. Ковлягин, И.А. Ямбаев. – Н.Новгород: ННГАСУ.

- О недостатках ведомственного подхода к требованиям экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений / А.И. Колесов, В.П. Мартынов, А.А., Шевченко А.А. Лапшин, Л.С. Кудряков. – Н.Новгород: ННГАСУ.